|

|

|

|

Im jetzigen Wriezener Ortsteil Altkietz, der von einer gleichnamigen Straße durchzogen wird, ist die Mehrzahl der meist giebelständigen und mit einem Krüppelwalmdach versehenen Häuser bewohnt und sehr ordentlich restauriert.

Man findet aber auch noch deutliche Spuren der zum Ende des Zweiten Weltkrieges hier nahe der Oder stattgefundenen Kämpfe. So am Haus Altkietz 16, das um 1800 errichtet und Anfang des letzten Jahrhunderts umgebaut und mit Nebengebäuden versehen wurde. (Bilder oben) Hier wohnte vor hundert Jahren der Gemeindevorsteher von Altkietz. Jetzt steht das Haus unter Denkmalschutz.

Vom ersten Weltkrieg kündet das „Kriegerdenkmal“ am südlichen Ende der Straße Altkietz. Dort sind vier Soldaten der ehemaligen Landgemeinde Alt-Kietz gelistet, die 1914-18 an der Westfront gefallen bzw. im Lazarett gestorben sind.

|

|

|

|

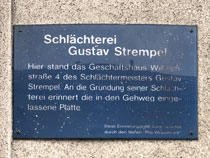

| Auf dem Weg in die Innenstadt kommen wir vorbei an der ehemaligen Schlächterei Gustav Strempel. Eine kleine Tafel an der Wand und die Jahreszahl 1877 im Pflaster erinnern an die Gründung dieser Schlächterei.

Ein Kanaldeckel mit der Aufschrift „C. Wulff Wriezen“ erinnert an die Eisengießerei, Kesselschmiede und Maschinenfabrik C. Wulff am Berliner Berg. Das „S“ auf dem Deckel besagt übrigens, dass es sich um die Schachtabdeckung eines Schmutzwasserkanals handelt. |

|

Ein anderer Deckel in der Wilhelmstraße lässt sich zunächst gar nicht einordnen. Er zeigt ein unbekanntes Wappen und die Inschrift „Stadt Wipperfürth“. Vor Ort findet sich keine Erklärung, was der hier zu suchen hat. Eine Recherche im Internet liefert aber ansatzweise die Lösung. Auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen ist zu lesen: „Die Wehr unterhält seit 1991 freundschaftliche Kontakte zu den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wipperfürth. Die Wipperfürther Kameraden gaben Hilfestellung bei der Neuorientierung der Wehr nach der 'Wende'“. Der Wipperfürther Kanaldeckel ist vermutlich anlässlich eines Jubiläums oder eines Feuerwehrtreffens hierhergekommen. |

| Die als Fußgängerzone ausgeführte Wilhelmstraße führt direkt zum Marktplatz mit der St.-Marienkirche, die seit dem Krieg eine Ruine ist. Jetzt ist sie eingerüstet und zur großen Freude sehe ich, dass sie wieder ein Dach bekommt. |  |

|

Die St.-Marienkirche wurde um 1500 aus Backsteinen erbaut, wobei Teile eines Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert genutzt wurden. Der Turm wurde im 18. Jahrhundert im Barockstil umgebaut und mit einer Haube versehen. In den 1990er Jahren wurde er restauriert und mit einem flachen Notdach versehen. Wie das Kirchenschiff nach der Überdachung gestaltet und genutzt werden soll, ist nicht bekannt.

Auf dem Marktplatz ist eine Kuriosität nicht zu übersehen: eine alte „B.V. Aral“-Tanksäule vor der Gaststätte und Pension „Marktklause“.

Bei Wikipedia erfährt man, dass „BV“ für den 1918 gegründeten Benzol-Verband steht und „Aral“ für einen von diesem Verband entwickelten Kraftstoff mit einem bestimmten Mischungsverhältnis von Benzin und Benzol. „Bevaulin“ ist der Name eines synthetischen Benzins auf Steinkohlen-Basis, das ab 1936 von BV vertrieben wurde.

|

| Ein weiterer Hingucker auf dem Marktplatz ist der Brunnen, geschaffen vom Bildhauer Horst Engelhardt aus Eichwerder. Der enthält viele interessante, mitunter provozierende Details. |  |

|

|

Vorbei an der St.-Marienkirche laufen wir zur Gartenstraße, wo eine Gedenktafel an einer Hauswand an die jüdische Synagoge erinnert, die einst hier stand, aber in der Pogromnacht 1938 von den Nazis niedergebrannt wurde.

Der Jahrestag dieser schändlichen Tat (9./10.11.1938) liegt erst ein paar Tage zurück, was wohl die vielen Blumen und Kerzen an dieser 1988 zum 50. Jahrestag eingerichteten Gedenkstätte erklärt.

|

|

|

|

| Auf der Frankfurter Straße angekommen, laufen wir gen Süden vorbei an vereinzelten Sehenswürdigkeiten und über eine wahre Vielfalt an Kanalabdeckungen, die einschlägige Spezialisten aber schon längst in ihren Datenbanken haben. |  |

|

|

In der Frankfurter Straße sieht man die ehem. Sparkasse, Glasfaser-Verleger, einen Baumeister, der mit Fachwerk im Garten auf sich aufmerksam macht, und auf das ehemalige Wasserwerk der Stadt.

Nur Einwohner sieht man nicht.

|

| Die Bahnschienen, die plötzlich die Straße queren, gehören zur ehemaligen Wriezener Bahn, die ab 1898 von Lichtenberg über Ahrensfelde und Werneuchen nach Wriezen verkehrte. |

|

|

|

| Rechts stehen an der Bahnlinie zwei dreigeschossige Wohnhäuser, die 1898 von der Königl. Eisenbahndirektion für je zwölf Eisenbahner-Familien erbaut wurden. |  |

| Nach einem Bogen verläuft die Trasse der Wriezener Bahn parallel zur Frankfurter Straße. Aber dann nähert sich die Oder-Lausitz-Trasse (B167) und zerschneidet etwas höher liegend die Bahnlinie. Die hier fehlenden 100m Gleis sind übrigens die einzige Lücke auf der ganzen Bahnstrecke und müssen als Argument gegen die Wiedereröffnung der Bahn herhalten. |

|

Ein Stück weiter vereinigen sich Frankfurter Straße und B167 und laufen als Hauptstraße durch Vevais, wo man bald auf einen üppig dekorierten Blumenladen trifft (links).

Den eigenwilligen Ortsnamen, den Einheimische übrigens „Wehwe“ aussprechen, hat der Ort Schweizer Kolonisten zu verdanken, die der Alte Fritz 1752 ins Land geholt hat. 11 der 14 Familien stammten aus Neuchâtel und vermutlich haben sie Vevey am Genfersee zum Namensgeber gemacht.

|

|

|

|

| Ein sehr schönes und unglaublich eindrucksvolles Terrakotta-Denkmal mitten im Ort erinnert an die Ankunft der Siedlerfamilien. Es zeigt einen Mann, der einen vollgepackten Karren hinter sich her zieht, gefolgt von seiner Frau und einem kleinen Kind. Genau so muss man sich die Familien vorstellen, die sich einst auf einen 1000 km langen Weg in eine neue Heimat gemacht haben. Auf den Gepäckstücken sind die Namen der hier angesiedelten Familien und Daten zu ihrer Reise und zur Entwicklung der neuen Siedlung vermerkt. |

|

| Gegenüber dem Denkmal fallen einem an einer Holzwand vier farbige Schulmappen auf - vermutlich die Briefkästen von vier Familien, die auf dem Gelände der ehemaligen Dornbuschmühle wohnen. Eine Dornbuschmühle wurde erstmals im Jahre 1300 erwähnt, die jetzige wurde 1840 gebaut und war bis in die 1970er Jahre in Betrieb. Jetzt hat ein Ehepaar, das ein Immobilien-Unternehmen betreibt, die Mühle übernommen und ist lt. Facebook dabei, das Mühlengebäude zu entrümpeln und herzurichten. Wenn das so gut gelingt wie beim Garten an der Straße, der es mit manchem Schlossgarten aufnehmen kann und sogar noch einen kleinen alten Privatfriedhof beherbergt, wird das mal ein Schmuckstück. |

|

|

|

| Da die Dornbuschmühle einst mit Wasser angetrieben wurde, kann eigentlich ein Mühlteich nicht weit sein. Ein solcher ist nicht zu finden, aber zumindest ein kleines Fließ, das unseren Weg unterquert und vermutlich in Richtung Mühle fließt. |  |

| Ein nirgendwo eingezeichneter, aber gut freigeschnittener Weg führt links eine kleine Anhöhe hinauf. (o.r.) Und plötzlich steht man vor einem umgitterten, aber zugänglichen kleinen Friedhof, der sowohl sehr alte Gräber, als auch solche jüngeren Datums mit frischem Blumenschmuck beherbergt. |  |

|

Offenbar darf der Friedhof von den Nachkommen der ehem. Gutsbesitzer weiterhin benutzt werden. Es ist schön, dass diese die kleine Anlage und die Zuwegung so gut pflegen.

Zurück auf dem Hauptweg geht es weiter in SW-Richtung durch spärlichen Baumbestand oder auf baumbestandenen Feldwegen, bis die von Schulzendorf nach Möglin führende Straße (L341) erreicht ist. In diese biegen wir links ein und legen die letzten Meter bis Möglin am Straßenrand zurück. |

|

|

|

|

|

|

Das ehemalige Rittergut Möglin ist untrennbar mit dem Namen des Agrarwissenschaftlers Albrecht Daniel Thaer (1752 bis 1828) verbunden, der 1804 auf Einladung des Königs nach Brandenburg kam, das Rittergut kaufte und hier einen Musterbetrieb für rationelle Landwirtschaft aufbaute.

1806 gründete er in Möglin eine akademische Lehranstalt für Landwirtschaft, die ab 1819 „Königlich Preußische Akademie des Landbaues“ hieß und Studenten aus ganz Europa anzog. |

|

|

|

| Ein Zaun entlang der Hauptstraße friedet nicht nur den Garten rings um das Gutshaus ein, sondern auch den vom Gutspark umgebenen Dorfteich. Es sieht aus, als müsse man am Zaun entlang bis zur Dorfkirche laufen, um in den Park zu kommen. Aber da lädt eine unverschlossene Tür neben der alten Feuerwache (oben Mitte) zu einer Abkürzung ein. Auf dicht mit Laub besätem Rasen geht es halb um den Dorfteich herum, in dem sich prächtige Weiden und andere wasserliebende Bäume spiegeln. Nach jedem Schritt hat man wieder einen etwas anderen Blick auf diese Idylle und es fällt mir schwer, mich loszureißen. |

|

|

|

| Auf der gegenüberliegenden Seite des Teiches, dicht an der Kirche, befindet sich die mit einem gusseisernen Gitter eingefasste Grabstelle Thaers. Über dem eigentlichen Grabstein ist eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Albrecht Daniel Thaer, dem Vater des landwirtschaftlichen Fortschritts zum 100. Todestage am 26. Oktober 1928“ angebracht.

Dicht an der Grabstelle, aber außerhalb der Umzäunung ist ein weiteres Grab, in dem eine Tochter Thaers ruht. Der Grabstein verkündet: „Hier ruhet in Gott das Stifts-Fräulein Wilhelmine Thaer, geb. 19. Febr. 1786, gest. 1. Mai 1865“.

Die kleine Feldsteinkirche von Möglin ist ein echter Hingucker. Auffällig ist hier der kleine Fachwerkturm mit Zeltdach, der nicht mittig über dem Giebel steht, sondern seitlich von Dachfirst auf einer Ecke des Gemäuers thront und nicht wie nachträglich aufgesetzt aussieht.

|

|

|

|

|

|

Im Gutspark trifft man auf dem Weg von der Kirche zum Gutshaus auf eine Büste Thaer's aus dem Jahre 1978. |

| Zurück auf der Hauptstraße trifft man auf ein weiteres Thaer-Denkmal: einen große Findling mit seinem Porträt auf einer Bronzeplakette zum 200. Jubiläum der Lehranstalt (2006). |  |

|

Auf dem Vorplatz des Ausstellungsgebäudes stehen verschiedene Plastiken und Infotafeln, aber auch Rastplätze für müde Wanderer. Müde sind wir aber noch lange nicht und machen uns nach einem kurzen Plausch mit der aus „Wehwe“ stammenden Museumschefin an den Weitermarsch.

Hinter der Ausstellung biegt die Hauptstraße links ab, wir laufen weiter geradeaus auf dem Reichenower Weg.

Auf dem verbleiben wir auch an der nächsten beschilderten Kreuzung. |

|

|

|

| Der Weg nach Reichenow verläuft auf einer schmalen asphaltierten Straße, die kaum befahren ist. Die Straße führt über freies Feld, ist aber halbwegs mit Bäumen bestanden. |  |

|

Die bis dahin selbständigen Gemeinden Reichenow und Möglin haben sich Ende 1997 zusammengeschlossen. Kurioserweise lag zu DDR-Zeiten Reichenow im Kreis Strausberg und Möglin im Kreis Bad Freienwalde. Jetzt gehört Reichenow-Möglin zum Kreis Märkisch-Oderland.

Da wir nach einer kurzen Rast weiter geradeaus laufen, bekommen wir von dem rechts von uns liegenden Ort und seinem neogotischen Schloss nicht zu sehen.

|

|

|

|

| Nun führt unser Weg eineinhalb Kilometer auf der Landstraße (K6415) nach Süden in Richtung Ihlow. |  |

| Der „Weg“ ist zwar nur ein überpflügter Trampelpfad, aber wir sind uns sicher, dass wir hier einer alten Straße folgen. |  |

|

|

|

| Nach ein paar hundert Metern taucht der Weg in einen Wald ein, aus dem er erst kurz vor Grunow wieder heraus führt. Es ist ein Kiefernwald, in dem sich immer mehr Laubbäume Platz verschaffen. Ihr herbstlich gefärbtes Laub bietet ein Farbenspiel, an dem man sich nur schwer sattsehen kann.

Am Ortseingang von Grunow trifft der Weg auf die aus Ihlow kommende Straße. Gleich links, noch vor dem eigentlichen Dorf, kommen wir zur Grunower Dorfkirche.

|

|

|

Warum die Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert außerhalb des jetzigen Dorfes steht, ist nicht restlos geklärt. Vermutlich wurden die um sie herum stehenden Häuser im 30jährigen Krieg zerstört und nicht hier, sondern ein Stück weiter westlich wieder aufgebaut.

Der ehemals vorhandene Turm wurde 1829 abgetragen und die Glocke in einem Glockenschauer westlich der Kirche aufgehängt, der erst vor ein paar Jahren erneuert wurde. Leider ist im Oktober 2017 die 450 kg schwere Bronzeglocke von 1874 gestohlen worden. |

|

|

|

| Eine Besonderheit der Grunower Kirche sind die insgesamt sieben „Schachbrettsteine“ im Mauerwerk, sechs davon in der Nordwest-Ecke und einer schwer zu entdecken über einem zugemauerten Portal an der Nordseite. |  |

| Eine Seltenheit in unserer Region ist das so genannte Jerusalemer Kreuz, dass sich über der Tür am linken Stützpfeiler befindet. Dieses gleichschenklige Kreuz mit kleinen Kreuzen in den vier Quadranten ist das Zeichen des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, der neben den Maltesern zu den Päpstlichen Ritterorden zählt. Ob und in welchem Bezug die Kirche zu diesem Ritterorden steht, ist unklar. Vielleicht war das Kreuz nur als Deko gedacht. |

| Von der Kirche führt der Weg ins Dorf über das Sophienfließ, einen 10 km langen Bach, der den Schloßsee von Prötzel mit dem Buckower Schermützelsee verbindet. |  |

|

Das zur Gemeinde Oberbarnim gehörige Grunow wurde 1333 erstmals erwähnt, hat etwa 150 Einwohner und liegt an einer Kreuzung, an welcher die aus Klosterdorf kommende Oberbarnimer Feldsteinroute (OFR) nach Buckow abknickt.

Wir durchqueren den Ort, der sich in Nord-Süd-Richtung erstreckt und wo alle Straßen „Dorfstraße“ heißen, von Ost nach West, biegen gleich hinter den letzten Häusern links ab und laufen den OFR-Schildern folgend nach Ernsthof.

|

|

|

|

| Ernsthof wurde 1833 vom Prötzeler Gutsherrn Arnold Freiherr von Eckardstein (1782 bis 1856) als Vorwerk von Grunow angelegt. Ab 1934/35 wurde Ernsthof aufgesiedelt und seit einigen Jahren hat das Dorf einen rührigen Ortschronisten, der sich bestens mit der Geschichte des Ortes und derer von Eckardstein auskennt: mein Begleiter Manfred Ahrens, der in Ernsthof wohnt und dessen Haus im Sommer wegen der Dahlienpracht im Garten leicht zu finden ist.

Er lädt regelmäßig zu Vorträgen ins Siedlerheim (oben Mitte) ein und alljährlich im September am Oberbarnimer Feldsteintag zu Wanderungen rings um Ernsthof ein.

Wir nehmen eine der vielen Ringstraßen, die es hier gibt und verlassen den Ort nach Südwesten in Richtung Ausbau. In Ernsthof pocht man darauf, dass dies die Via Vetus ist.

|

|

|

|

| Der Weg führt endlos lang gerade aus und entspricht somit unserer Vorstellung von einer möglichst geradlinigen mittelalterlichen Verbindung von Wriezen und Köpenick.

Am Wegesrand finden sich aber auch Hinterlassenschaften der jüngeren Geschichte, z. B. ein Panzersperrgraben, der in den letzten Kriegstagen eilig angelegt wurde, um die Rote Armee aufzuhalten. Im Wald (o.r.) ist er noch gut zu erahnen, auf den Feldern ist er längst verfüllt und überpflügt worden.

|

|

|

|

|

| Nach ziemlich genau fünf Kilometern stößt der Weg am Ortseingang von Hohenstein im spitzen Winkel auf die aus Ruhlsdorf kommende Landstraße (L34). Hier finden sich ein Landwirtschaftsbetrieb und eine Biogasanlage, für die wahrscheinlich auch nahe unseres Weges dicht an dicht herangezogene Birken (links unten) Holzschnitzel liefern sollen.

Die alte LPG-Waage am Grunower Weg leistet offenbar noch gute Dienste.

Der 28 Tonnen schwere Findling am Straßenrand wurde 2011 beim Bau der OPAL Pipeline gefunden. |

|

|

|

| Die vom Friedhof umgebene, turmlose Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert fällt durch die Zierstreben an den Ecken der Westseite auf, die sicher ohne statische Funktion sind. |  |

|

Unser Weg führt auf der leider nicht mit einem Fußweg versehenen Straße „Hohensteiner Pflaster“ nach Gladowshöhe. Politisch ist Gladowshöhe ein Wohnplatz in Hohenstein und Hohenstein ein Ortsteil von Strausberg. |

| Wir überqueren eine inzwischen wieder begrünte Schneise, in der mindestens zwei Pipelines, die Ferngasleitung Opal, drei Erdgasleitungen und Fernsprechkabel verbuddelt sind.

Es ist sehr erfreulich, dass man hier nicht für jedes Rohr eine eigene Schneise in die Natur geschlagen hat. Leider glückt es nur selten, auf solchen Schneisen auch gleich die Freileitungen verlaufen zu lassen. Das würde manchen Baum im Wald retten. |

|

|

|

|

| Es ist Feierabendzeit und entsprechend viel Verkehr, weshalb wir froh sind, unbeschadet Gladowshöhe erreicht zu haben. |  |

|

Die Straße biegt hinter der Siedlung links ab, wir laufen geradeaus weiter in einen Wald aus krumm und schief stehenden, knorrigen Bäumen, der jetzt in der langsam aufkommenden Dämmerung besonders gespenstig aussieht. |

|

Nun ist es aber nicht mehr weit bis zu unserem Tagesziel, Rehfelde mit dem Bahnhof Herrensee.

Zuvor wollen wir aber noch einem ganz bestimmten Punkt auf dem Weg unsere Aufmerksamkeit schenken: dem Grenzpunkt der Gemarkungen von Strausberg, Rehfelde und Garzau, dem wir uns jetzt nähern.

Dieser Punkt ist nämlich in der eingangs erwähnten Urkunde von 1247 explizit genannt. Die Interpretation des Kontextes in diesem nur stückchenhaft vorliegenden lateinischen Textes ist allerdings nicht immer korrekt. Für Kurt H. Wels war es nur ein Eckpunkt des Zinna'schen Besitzes in dieser Gegend. In Wirklichkeit ist es zugleich ein Punkt, durch den die „Via Vetus“ führt. Und dem entsprechend haben wir ja die heutige Route gewählt.

Jetzt wollen wir den Punkt im Wald auch finden. Dank GPS, Karte und Navi-App sollte das doch möglich sein.

|

|

|

|

| Hier, auf dieser Kreuzung im Wald muss der gesuchte Punkt sein. Ob es am Treffpunkt der Gemarkungen von Strausberg, Rehfelde und Garzau einen Grenzstein gibt, wissen wir nicht. Und wenn, dann würden wir ihn unter der dicken Laubschicht bei der gleich einsetzenden Dunkelheit auch nicht finden. Begnügen wir uns also mit einem Rundum-Foto an diesem bedeutsamen Ort und der Genugtuung, ziemlich dicht dran gewesen zu sein. |

|

| Wir laufen den eingeschlagenen Weg weiter, der nun „Straße 32“ heißt.

An der Karl-Liebknecht-Straße geht es nach rechts, an der Rosa-Luxemburg-Straße nach links und dann immer geradeaus zum Bahnhof. |

|

|

|

Auf dem Bahnhofsvorplatz stolpern wir im Dunkeln fast über einen Stein mit der Aufschrift „Es geschah am 3.9.1907“.

Eine daneben stehende Tafel gibt Auskunft über das Geschehen: Am 3. September 1907 brach etwa hier gegen 23 Uhr im Nachtzug von Insterburg nach Berlin ein Feuer aus, das durch das Fettgas im Speisewagen genährt wurde.

Manfred Ahrens weiß zu berichten, dass ein Anschlag in Form gelöster Schienen Auslöser dieses Brandes war.

|

| Die Tatsache, dass der Brand des Zuges erst nach Stunden gelöscht werden konnte, war ein Auslöser für die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Rehfelde.

In der Hoffnung, dass alle Schienen fest verschraubt sind und wenig Fettgas an Bord ist, besteige ich hier nach der Verabschiedung von meinem Weggefährten Manfred in Herrensee die aus Küstrin-Kietz kommende Regionalbahn (RB26), die mich zum Bahnhof Ostkreuz bringt.

|

|

|

Die Fortsetzung der Wanderung war für den nächsten Tag geplant, aber noch am Abend gab es die Notwendigkeit umzudisponieren und die Tour eine Woche zu verschieben. |

|

Vom Bahnhof Herrensee ging parallel zur Bahn ein Stück in Richtung Westen und dann nach links und immer geradeaus, vorbei an einer Kompostieranlage, die gerade aufwendig mit einem Asphaltboden versehen wird, nach Hennickendorf.

Einen ansonsten sehr zu empfehlenden Abstecher zu den Dammwiesen sparen wir uns heute. Die bunten Laubbäume vor dem grünen Nadelwald ergeben auch ein schönes Bild und die Wildgänse machen auch hier ihre Flugübungen.

|

|

|

|

|

|

|

In Hennickendorf mündet unser Weg in der Klosterdorfer Straße, die uns zur Bahnhofstraße führt. |

|

|

|

| Wir biegen rechts in die Bahnhofstraße, die wenig später auf den Kreisverkehr trifft, der sich „Kirchplatz“ nennt, da auf seiner Nordseite die Hennickendorfer Dorfkirche steht.

Es handelt sich um einen spätmittelalterlichen Feldsteinbau, dessen älteste Teile von 1250 stammen. 1963 wurde die Kirche grundlegend erneuert und an der Westseite mit einem Kirchturm aus Backstein versehen. Die Ostseite wird durch spätgotische Blenden mit weißen Innenflächen geschmückt.

|

|

|

|

|

| Auf dem Kirchplatz, mitten im Kreisverkehr, steht die vermutlich nach dem deutsch-französischen Krieg gepflanzte „Friedenseiche“, die gerade dekoriert wird. Vermutlich muss sie in den nächsten Wochen als Weihnachtsbaum herhalten. |  |

| Wir kommen vorbei am Rathaus mit Heimatmuseum und Lore, an einer „Wohnburg“, die betreutes Wohnen bietet, und an nett hergerichteten Neubauten aus der DDR-Zeit. |  |

|

|

|

| Fast auf der ganzen Strecke entlang des Stienitzsees finden sich alte Industrieanlagen, Transporteinrichtungen usw. Vieles davon wird auf Tafeln am Wegesrand beschrieben. |

|

| Kurz vor Tasdorf reihen sich dann Wohnhäuser ein. Ein großes Areal zwischen Straße und Stienitzsee wird offenbar zu einer Parkanlage hergerichtet (oben Mitte). Breite Wege führen hinunter zum See und Ausbuchtungen werden sicher noch durch Bänke komplettiert.

Beim näheren Betrachten des Pflasters der Berliner Straße wundert man sich, dass nicht mehr Radkappen herumliegen oder als Deko an den Zäunen hängen.

|

|

Links steht auf einer Anhöhe, versteckt hinter Bäumen die „Villa Oppenheim“. Otto Oppenheim, der 1865 das Gut Rüdersdorf von den Thaer'schen Erben gekauft hat, baute sich 1867 diese Villa, die später um einen Brunnen und einen Wasserturm ergänzt und mit einem Park umgeben wurde.

Oppenheim wohnte hier bis zu seinem Tod 1908.

Von 1918 bis 1968 gehörte die Villa zum Verbands- und Kreiskrankenhaus Rüdersdorf.

Seit 2000 ist die Villa in Privatbesitz. |

|

|

|

| Mit der Bebauung endet auch der Fußweg an der Berliner Straße. Weiter geht es auf einem Trampelpfad vorbei am ehemaligen Marstall, den August Thyssen jun., der das Gut von Oppenheims Erben gekauft hat, 1908 errichten ließ. |  |

|

Am Marstall endet auch der Trampelpfad, die letzten Meter bis zur Frankfurter Chaussee (B1/5) müssen wir wieder am Straßenrand laufen. An der Kreuzung geht es nach rechts und auf einem komfortablen Fußweg hinein nach Tasdorf. |

|

|

Um die große Kreuzung in Tasdorf zu umgehen, biegen wir gleich links in die Kurze Straße, die uns zur Ernst-Thälmann-Straße führt, in die wir links einbiegen.

In der Kurzen Straße trafen wir auf zwei hübsche, bunt bemalte Windmühlen - als Dekoration in einem Garten.

Am Straßenrand lädt die Imbiss-Stube „Süße Ecke“ ein, ein Stück weiter an der Straße „Am Bahnhof“ warten Waggons auf Ladung. |

|

|

|

|

Weiter geht es vorbei am „DHL Paketzentrum 15 Rüdersdorf“. Ob „DHL“ wirklich für „Dauert halt länger“ steht, weiß ich nicht - Weihnachtspäckchen gibt es ja leider nur einmal im Jahr.

DHL schlägt zumindest hinsichtlich der Mauerhöhe die Grenze der USA zu Mexiko. Entlang einer viele Meter hohen Wand gelangen wir nach Rüdersdorf, genauer gesagt nach Kalkberge.

Dort treffen wir zunächst auf die katholische Kirche, die 1905 im neuromanischen Stil erbaut wurde.

|

|

|

|

| Viel haben wir auf unserer Wanderung nicht von Rüdersdorf mitbekommen, denn eigentlich waren wir nur in den östlichen Ortsteilen der Gemeinde und nicht im eigentlichen Rüdersdorf unterwegs. Und das, was wir als Ortsteile wahrgenommen haben, waren oft nur Wohnplätze, wie zum Beispiel Tasdorf.

Die Gemeinde besteht nämlich nur aus vier Ortsteilen: Herzfelde, Hennickendorf, Lichtenow und Rüdersdorf. Alles andere sind bestenfalls „Wohnplätze“.

Kalkberge taucht in der Aufzählung der Ortsteile und Wohnplätze überhaupt nicht auf. Dabei hieß der durch Zusammenschluss der Landgemeinden Kalkberge und Rüdersdorf 1931 entstandene Ort zunächst „Kalkberge“, erst 1934 erfolgte die Umbenennung in „Rüdersdorf“. |

|

|

|

|

Auf der Vogelsdorfer Straße geht es aus Rüdersdorf hinaus. Hier gibt es zwar hinter dem Ortsausgang keinen Fußweg, aber der Verkehr ist gering, so dass wir gut vorankommen. Es geht leicht bergauf, denn die Autobahn ist zu überqueren.

Da es nicht nur Kindern Spaß macht, von der Brücke auf die Autobahn zu schauen, bleiben wir kurz stehen und schauen, was sich unter uns bewegt.

Es ist kurz nach elf, also kein Berufsverkehr, da ist nicht viel los.

|

|

|

|

| Hinter der Autobahn führt die Vogelsdorfer Straße unverändert weiter, bis sie auf den Wohnplatz „Grünelinde“ trifft. |  |

| Die Tasdorfer Straße, die eigentlich nur ein staubiger Wald- bzw. Feldweg ist und auf welcher der Müggel-Spree-Weg verläuft, führt an einer Waldkante entlang und trifft schon bald auf die ersten Häuser von Schöneiche oder besser Kleinschönebeck, wie der Ortsteil nördlich der Straßenbahnlinie heißt.

Der Müggel-Spree-Weg biegt links ab, wir laufen noch ein Stück weiter und stoßen wieder auf eine Vogelsdorfer Straße, in die wir links einbiegen.

Rechts vom Weg liegt das Landschaftsschutzgebiet Fredersdorfer Mühlenfließ und man kann gut sehen, wie das Fließ durch die Wiesen mäandert, selbst wenn es kein Wasser führt. |

|

|

|

|

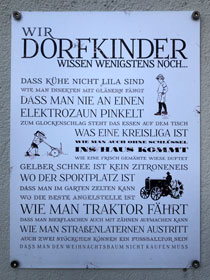

Es geht vorbei am Grätzhof, wo man Urlaub auf dem Bauernhof machen kann und auf einer Tafel erfährt, was Dorfkinder so drauf haben. Gleich dahinter lädt die Gaststätte „Dorfaue“ zum Besuch ein. Die ist drinnen wirklich sehenswert. |

|

In Kleinschönebeck steht die Kirche nicht auf dem Anger, sondern dicht daneben. Es ist eine im 15. Jahrhundert erbaute Saalkirche, die um 1680 einen Turm erhielt. |

| Schräg gegenüber der Kirche befindet sich das „Heimathaus Schöneiche“, ein sogenanntes Doppelstubenhaus mit einer „Schwarzen Küche“. Es ist das älteste Wohnhaus des Ortes und beherbergt ein nettes kleines Heimatmuseum.

Gleich daneben stehen das Pfarrhaus und ein großer Stein mit einer Bronzeplatte, die das Portrait von Raymund Dapp zeigt, der 1778 bis 1819 Prediger in Kleinschönebeck war. Dahinter ist eine Pfütze, die mal der Priesterpfuhl war.

|

|

|

|

|

| Das Haus Dorfaue 4 (unten links) ist immer wieder ein Hingucker, schon vor Jahren, als es noch verwahrlost war und erst recht jetzt, wo es schön hergerichtet ist. Irgendwann ist bestimmt auch noch der etwas wüste Garten dran. |  |

| Vom Schlosspark bekommen wir auf unserem Weg nur das Denkmal für die Opfer des Faschismus (oben rechts) und das ausgetrocknete Bett des Fredersdorfer Mühlenfließes, das auch „Senitz“ genannt wird, zu sehen. Im links von uns hinter den Häusern liegenden „Kleinen Spreewald“, der von Armen dieses Fließes durchschnitten ist, werden wohl so schnell nicht wieder Kahnfahrten wie im „richtigen“ Spreewald möglich sein.

Wir nähern uns dem Kreisverkehr und uns nähert sich die aus Rüdersdorf kommende Straßenbahn, die auf dem größten Teil der Stecke neben der Straße fährt. 1910 wurde mit dem Bau der Straßenbahn von Friedrichshagen nach Schöneiche begonnen, zwei Jahre später erfolgte die Verlängerung nach Rüdersdorf und 1914 wurde die Strecke elektrifiziert.

|

|

|

|

|

Bevor wir nach links abbiegen, werfen wir noch einen Blick auf die Schlosskirche, die 1725 durch Erweiterung, barocken Umbau und Verputzen einer älteren Kirche entstanden ist. |

| Wir biegen am Kreisverkehr ein in die Dorfstraße, die später in die Friedrichshagener Straße übergeht und dann schnurgerade bis zum S-Bahnhof Friedrichshagen verläuft.

Auf der rechten Seite kurz vor dem Straßenbahnhof fällt ein Haus auf, das unter dem Fenster des Obergeschosses eine große Bronzetafel trägt. Es ist das sogenannte Lützow-Haus. |

|

|

Auf der Tafel am Haus steht:

In diesem Hause fand 1809 der in einem Gefecht bei Dodendorf unter Major v. Schill schwer verwundete spätere Freikorpsführer Adolph von Lützow bei seinem Freunde, dem Geh. Rat v. Schütze, Gutsherr von Schöneiche, gastliche Aufnahme und treueste Pflege. H. Walter Graf v. u. z. d. Heyd

|

| Auf der linken Straßenseite befindet sich kurz vor der Rahnsdorfer Straße der Betriebshof der Schöneicher Straßenbahn. Vor den Hallen stehen verschiedene Fahrzeuge, einige, die noch im täglichen Betrieb sind und andere, die vermutlich nur zu Museumsfahrten rausgeschickt werden.

Da künftig nur noch behindertengerechte Wagen erlaubt sind, wird die Flotte schrittweise durch Niederflurwagen ersetzt, z. B. durch die grünen Transtech-Artic-Bahnen aus Finnland.

|

|

|

|

|

|

Am Pyramidenplatz, wo sich die Dorfstraße in Rahnsdorfer und Friedrichshagener Straße gabelt, verschwindet die Straßenbahn links im Wohngebiet und gesellt sich erst hinter der Stadtgrenze wieder zur Straße nach Friedrichshagen, die dann allerdings Schöneicher Landstraße heißt.

An der Straße stehen nette Einfamilienhäuser, von denen einige gut die Bezeichnung „Villa“ vertragen. Da das Laub in Säcken ist, sehen Straße und Fußweg sehr ordentlich aus.

|

|

|

|

| Vor der Berliner Stadtgrenze, wo die Bebauung schlagartig endet, bieten sich noch zwei Gaststätten zur Einkehr an.

Der 100 Jahre alte Tannenhof bietet deutsche Küche, das Kebaphaus erwartungsgemäß türkische Gerichte.

|

|

|

|

|

|

| Hinter der Stadtgrenze ist die Straße von Wald umgeben, der jetzt, nachdem die Blätter gefallen sind, düster aussieht. Hier gibt es aber auf beiden Seiten schöne Wanderwege. |  |

| Dort, wo die Schöneicher Landstraße zur Schöneicher Straße wird, geht auch wieder die Bebauung los. Die Straßenbahn wechselt die Straßenseite und verschwindet kurz im Wald, wo sie eine Kurve dreht und an der Endstation Pause macht. |  |

| Vorbei an der Endstation der Straßenbahn 88 kommen wir zum S-Bahnhof Friedrichshagen, der auf der Nordseite noch seine schöne alte Fassade hat, während auf der Südseite eine neue, schmucklose Fassade grüßt. |  |

| Am Fürstenwalder Damm stehen anfangs Gründerzeithäuser mit meist schön wieder hergestellten Fassaden. |  |

| Mittendrin steht ein Bronze-Hirsch, der daran erinnert, dass die hier 1870 von einem Bankier namens F. W. Albert Hirte (dessen Bild einen Hausgiebel ziert) begründete Villenkolonie „Hirschgarten“ heißt.

Dabei verdankt die Ortslage ihren Namen nicht dem Hirsch im Walde, sondern einem Bankier Hirsch, er sich hier die erste Villa bauen ließ.

Bei Wikipedia erfährt man, dass es in Hirschgarten auch mal eine warme Quelle gab, die viele Ausflügler anzog.

|

|

|

|

|

| Bald darauf wird es turbulent auf der Straße, denn der Müggelseedamm mit einer weiteren Straßenbahnlinie trifft auf den Fürstenwalder Damm, der fortan zweistreifig ist. Kurz bevor die Straße auf der Freiarmbrücke (oben Mitte) das Neuenhagener Mühlenfließ (Erpe) überquert, steht am Straßenrand ein Haus, dass man wegen des fast bis an die Fahrbahn ragenden Erkers im Erdgeschoss leicht als Chausseehaus identifizieren kann (oben links). |

|

|

| Gleich hinter der Brücke stößt der Fürstenwalder Damm auf die von rechts kommende Bellevuestraße und die links wegführende, zweistreifige Salvador-Allende-Straße, die auf die gleichnamige Brücke zustrebt (oben links). Im südöstlichen Eck der Kreuzung liegt das zwischen Straße und Erpe eingebettete Wohngebiet „Erpepark“ (oben rechts) mit Mehrfamilienhäusern, die sicher wegen der nahen Spree recht teure Wohnungen zu bieten haben. |

|

|

|

| Inzwischen sind dunkle Wolken aufgezogen, die ganz gut zu den Resten des Kabelwerks Köpenick (oben links) passen. |  |

|

Hinter der Brücke geht es rechts in die Wendenschloßstraße, die anfangs links von Hochhäusern des Allende-Viertels und rechts von Kleingärten und Sportanlagen begleitet wird. |

| Links sticht ein schöner roter Industriebau ins Auge. Es ist ein 1906 gebautes Abwasserpumpwerk, das bis 1986 seinen Dienst tat und jetzt unter Denkmalschutz steht.

Jetzt wird in einem Plattenbau auf der anderen Straßenseite das aus den Köpenicker Haushalten kommende Abwasser gehäckselt und von Kondomen, Damenbinden und anderen Gegenständen befreit, bevor es in dicken Rohren nach Münchehofe gepumpt wird. |

|

|

|

|

An der Müggelheimer Straße biegen wir rechts ab und wechseln die Straßenseite.

Die letzte Straße vor dem Schloss heißt „Kietz“ und führt ins Kietz, das wir uns bald mal anschauen müssen.

Wir sind richtig: von Kietz zu Kietz.

|

| Wir überqueren den Kietzer Graben, der vom Frauentog (Dahme) zum Krusenick (Müggelspree) führt.

Auf der rechten Seite ist der Schloßplatz zu sehen, links ist das Ziel unserer Wanderung: die Schloßinsel Köpenick.

|

|

|

|

|

|

| Auf einer Brücke über den Schloßgraben gelangen wir auf den Schloßhof, der links von der 1685 eingeweihten Schloßkirche und rechts vom 1558 unter Kurfürst Joachim II. von Brandenburg begonnenen und 1677 erweiterten Schloss Köpenick mit dem Kunstgewerbemuseum flankiert wird.

Hier, auf der etwa 6 Hektar großen Schloßinsel residierte im 12. Jahrhundert der Slawenfürst Jaxa von Köpenick (vor 1125-1176), auch Jacza oder Jaczo genannt.

|

|

| Wir sind also am Ziel unserer Wanderung. Etwa so wie wir sind vermutlich Jaxo's Leute mit ihren Wagen gezogen, wenn sie in Wriezen an der Oder einen Kahn entladen haben.

Und später sind auf dieser „den meisten noch bekannten Straße" (Via Vetus) wahrscheinlich auch die Pilger gezogen, die nach Bad Wilsnack, Rom oder Santiago de Compostela wollten, womit wir es auch hier mit einem Jakobsweg zu tun hätten ...

|

| An dieser Stelle sei Manfred Ahrens Dank gesagt für das Planen und Mitwandern sowie für Korrekturen und Ergänzungen des vorliegenden Textes. Herzlichen Dank auch an Dr. Rolf Barthel für seine Anmerkungen bzgl. der korrekten Übersetzung von „Via Vetus". Benedikt Eckelt |